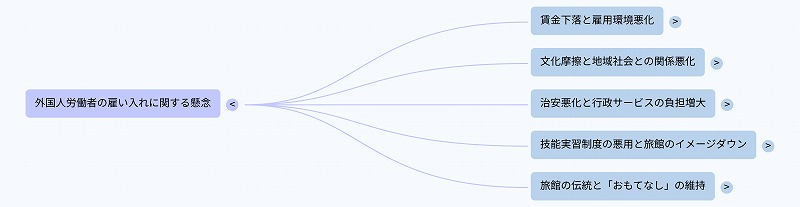

外国人労働者の雇用は、旅館の賃金下落やおもてなしの質低下、

文化摩擦による地域関係悪化、治安・行政負担増大、

技能実習制度悪用によるイメージ毀損のリスクがある。

音声解説

今回の記事を

5分前後の音声にて説明。

本記事のマインドマップ

外国人労働者の雇い入れiに関して

賃金下落と雇用環境の悪化

外国人労働者の雇い入れが、旅館の経営に与える最も直接的な影響は、

賃金下落と雇用環境の悪化です。

これは、旅館で働く日本人従業員のモチベーションを下げ、

ひいてはサービス品質の低下につながるリスクがあります。

まず、賃金の下落について考えてみましょう。外国人労働者の中には、

日本の賃金水準が自国よりもはるかに高いため、

最低賃金に近い給与でも喜んで働いてくれる人が少なくありません。

経営者としては、人件費を抑えることができるため、

魅力的に映るかもしれません。

しかし、これは長期的に見ると、日本人従業員の賃金も

それに合わせて下がっていく原因となります。

長年、旅館で働いてくれたベテランの仲居さんや

清掃スタッフの給与が上がりにくくなれば、

「こんなに頑張っても報われないのか」と

モチベーションが低下してしまいます。

結果として、ベテランが辞めてしまい、

ノウハウが失われることにもつながりかねません。

温泉旅館の「おもてなし」は、

長年の経験と勘が詰まった職人の技です。

安易な人件費削減が、旅館の根幹である

「おもてなしの質」を損なうことになりかねないのです。

次に、雇用環境の悪化です。外国人労働者の雇用が増えれば、

日本人従業員が就ける仕事が減る可能性があります。

特に、清掃や調理補助、洗い場など、単純作業とされる仕事は、

外国人労働者に置き換わりやすい傾向にあります。

「若者やお年寄りが働く場所がない」という地域社会の問題は、

旅館経営者にとっても無関係ではありません。

地域の人々を雇用することは、地域貢献であると同時に、

旅館と地域社会との結びつきを強める重要な要素です。

外国人労働者の雇用に偏重すれば、こうした地域との関係が希薄化し、

旅館が地域から孤立するリスクもはらんでいます。

また、外国人労働者の受け入れが増えると、

旅館内のコミュニケーションも難しくなります。

言葉の壁があるため、業務連絡や情報共有がスムーズに行かなくなり、

ミスが増えることも考えられます。

さらに、文化や習慣の違いから、従業員同士の人間関係が悪化し、

チームワークが崩れてしまう可能性もあります。

したがって、外国人労働者の雇用を検討する際には、

単に人手不足を解消する手段としてだけでなく、

日本人従業員のモチ得ベーション維持や、

旅館のサービス品質を守るための対策を同時に講じることが

不可欠です。

文化摩擦と地域社会との関係悪化

外国人労働者の雇い入れは、旅館内だけでなく、

地域社会全体で文化摩擦や住民との関係悪化を

引き起こす可能性があります。

これは、旅館の評判を落とし、

お客様からの信頼を失うことにもつながりかねません。

まず、旅館内での文化摩擦についてです。

旅館には、日本の伝統的な作法や習慣が根付いています。

例えば、お客様への挨拶の仕方、敬語の使い方、

食事の配膳順、布団の敷き方など、外国人には理解しにくい独

特のルールやマナーが数多く存在します。

言葉の壁だけでなく、こうした文化的な背景が異なるため、

お客様とのコミュニケーションが円滑に行かなくなることがあります。

「お客様に喜んでいただく」というおもてなしの心が、

文化や習慣の違いから、うまく伝わらないケースも出てくるかもしれません。

また、従業員寮などで共同生活をする場合、ゴミの分別ルールや騒音、

生活時間帯の違いなどから、外国人従業員と日本人従業員、

あるいは近隣住民との間でトラブルが起きることも考えられます。

こうした問題がSNSなどで拡散されれば、

旅館の評判に大きな傷がつく可能性もあります。

次に、地域社会との関係悪化です。温泉地は、

旅館と地域住民が一体となって成り立っています。

旅館の従業員は、地域の住民でもあります。

しかし、外国人労働者が増え、地域に住む外国人が増えれば、

これまでの地域コミュニティのあり方が変わってしまう可能性があります。

例えば、ゴミ出しのルールが守られなかったり、

夜中に騒いだりすることで、地域の住民から苦情が

出ることがあります。

日本語が通じないため、注意することも難しく、

住民との間に不信感が生まれてしまいます。

旅館が地域で信頼され、愛される存在であるためには、

地域住民との良好な関係が不可欠です。

しかし、外国人労働者の受け入れを安易に進め、

地域社会との摩擦を生んでしまえば、旅館は地域から孤立し、

経営の基盤を揺るがすことになりかねません。

したがって、外国人労働者を雇用する際には、

彼らに日本の習慣や旅館のルールを丁寧に教えるとともに、

地域社会の一員として受け入れてもらえるようサポートする

ことが不可欠です。

治安悪化と行政サービスの負担増大

外国人労働者の増加は、温泉地の治安悪化と、

行政サービスのコスト増大につながる可能性も

指摘されています。

これは、旅館経営者にとっても、見過ごせない問題です。

まず、治安悪化についてです。

もちろん、外国人労働者全体が

犯罪を犯すわけではありません。

しかし、文化や法制度の違い、

言葉の壁、生活の貧困などから、犯罪に巻き込まれたり、

あるいは犯罪を犯してしまったりするリスクは

高まる傾向にあります。

例えば、外国人が多く住む地域では、

住民間のトラブルや窃盗などの軽犯罪が増えることがあります。

不法滞在者や、不当な扱いを受けて職場から逃げ出した外国人労働者が増えれば、

彼らが貧困から犯罪に手を染めるリスクも高まります。

温泉地は、お客様が安心して

ゆっくり過ごせる場所でなければなりません。

もし、外国人労働者の増加によって地域の治安が悪化したという噂が立てば、

お客様は安心して足を運ぶことができなくなり、

旅館の経営に悪影響を及ぼします。

次に、行政サービスのコスト増大についてです。

外国人住民が増えれば、行政は彼らの生活を支援するために、

様々なサービスを提供しなければなりません。

多言語での情報提供、通訳や翻訳、

外国人向けの相談窓口の設置などです。

こうしたサービスの費用は、地域住民の税金で賄われます。

つまり、外国人労働者の受け入れが増えれば増えるほど、

納税者である旅館の経営者や地域の住民全体の負担が増大することになります。

特に、人口の少ない温泉地では、

行政の財政的な負担が深刻な問題となる可能性があります。

また、災害時の対応も大きな課題です。

言葉の壁がある外国人労働者や住民に、

正確な情報を迅速に伝えるためには、

平時から入念な準備が必要です。

こうした取り組みも、旅館経営者にとっては、

新しい負担となる可能性があります。

したがって、外国人労働者の雇い入れを議論する際には、

地域の治安を守り、行政サービスの負担を考慮した対策を

同時に検討する必要があります。

技能実習制度の悪用と旅館のイメージダウン

外国人労働者の受け入れにおいて、

旅館経営者が特に注意すべきは、技能実習制度の悪用と、

それに伴う旅館のイメージダウンです。

この制度は、本来の目的から逸脱して利用されているケースが多く、

人権問題に発展するリスクを抱えています。

技能実習制度は、

途上国への技術移転を目的としています。

しかし、実際には、人手不足の解消のために、

低賃金で外国人労働者を雇うための手段として

使われている側面が強いのが現状です。

もし、貴方の旅館がこの制度を利用し、

実習生を不当な低賃金で長時間働かせるようなことがあれば、

それは大きな問題に発展しかねません。

SNSが普及した現代では、従業員からの告発や、

実習生を支援する団体からの情報が

すぐに広まってしまいます。

「あの旅館は外国人実習生をこき使っている」

という噂が立てば、お客様からの信頼は失墜し、

二度とお客様が足を運んでくれなくなるかもしれません。

お客様は、

お金を払って安らぎを求めて旅館に来ています。

そうした場所で、人権を無視した労働が行われていると知れば、

誰でも不快に感じるでしょう。

また、技能実習生は原則として

転職が認められていません。

もし、不当な扱いを受けた実習生が逃げ出し、

行方不明になるようなことがあれば、

旅館が不法滞在者を増やす原因を作ったとして、

社会的な批判を浴びることにもなりかねません。

このような問題は、旅館単体のイメージダウンに留まらず、

温泉地全体のイメージを傷つけることにもつながります。

したがって、外国人労働者を雇用する際には、

人権を尊重し、労働基準法を遵守することはもちろん、

彼らが日本で安心して働けるような

環境を整えることが不可欠です。

安易なコスト削減のために、

人権を軽視するようなことは、

最終的に旅館自身の首を絞めることになってしまいます。

旅館の伝統と「おもてなし」の維持

外国人労働者の雇い入れは、旅館経営の根幹である*

*「おもてなし」の伝統**と、

旅館ならではの雰囲気を維持できるのかという、

根本的な問いを投げかけます。

温泉旅館の「おもてなし」は、

単なるマニュアル化された接客サービスではありません。

それは、長年受け継がれてきた伝統、

そして日本人ならではの細やかな気配りや心遣いです。

お客様一人ひとりの好みや状況を察し、

先回りしてサービスを提供する。

それは、言葉や文化を共有する日本人だからこそできる、

職人的な技と言えるでしょう。

もちろん、外国人労働者も

「おもてなし」を学ぶことはできます。

しかし、言葉の壁や文化的な背景の違いから、

日本人と同じレベルの「おもてなし」を習得することは、非常に困難です。

例えば、お客様が求めているものを言葉にせずとも察する

「阿吽の呼吸」は、外国人にはなかなか理解できません。

また、繊細な日本料理の配膳や、和室での振る舞いなど、

日本の生活習慣に深く根ざしたサービスは、

短期間で習得できるものではありません。

もし、お客様が旅館に来て、言葉の通じない外国人に接客され

、「日本の旅館らしさ」を感じられなかったとしたら、

どうでしょうか。

多くのリピーターは、「あの旅館の女将や仲居さんに会いに来た」

という気持ちで足を運んでくれています。

しかし、従業員が外国人ばかりになれば、

その**「人のつながり」**が失われてしまうかもしれません。

旅館は、単に宿泊施設を提供する場所ではなく、

日本の文化や伝統を体験していただく場でもあります。

その**「日本らしさ」**が失われてしまえば、

旅館としての魅力そのものが薄れてしまいます。

したがって、外国人労働者の雇い入れを考える際には、

「旅館の伝統」や「おもてなしの心」をどう守っていくのかという

、経営の根幹に関わる問いと向き合うことが不可欠です。